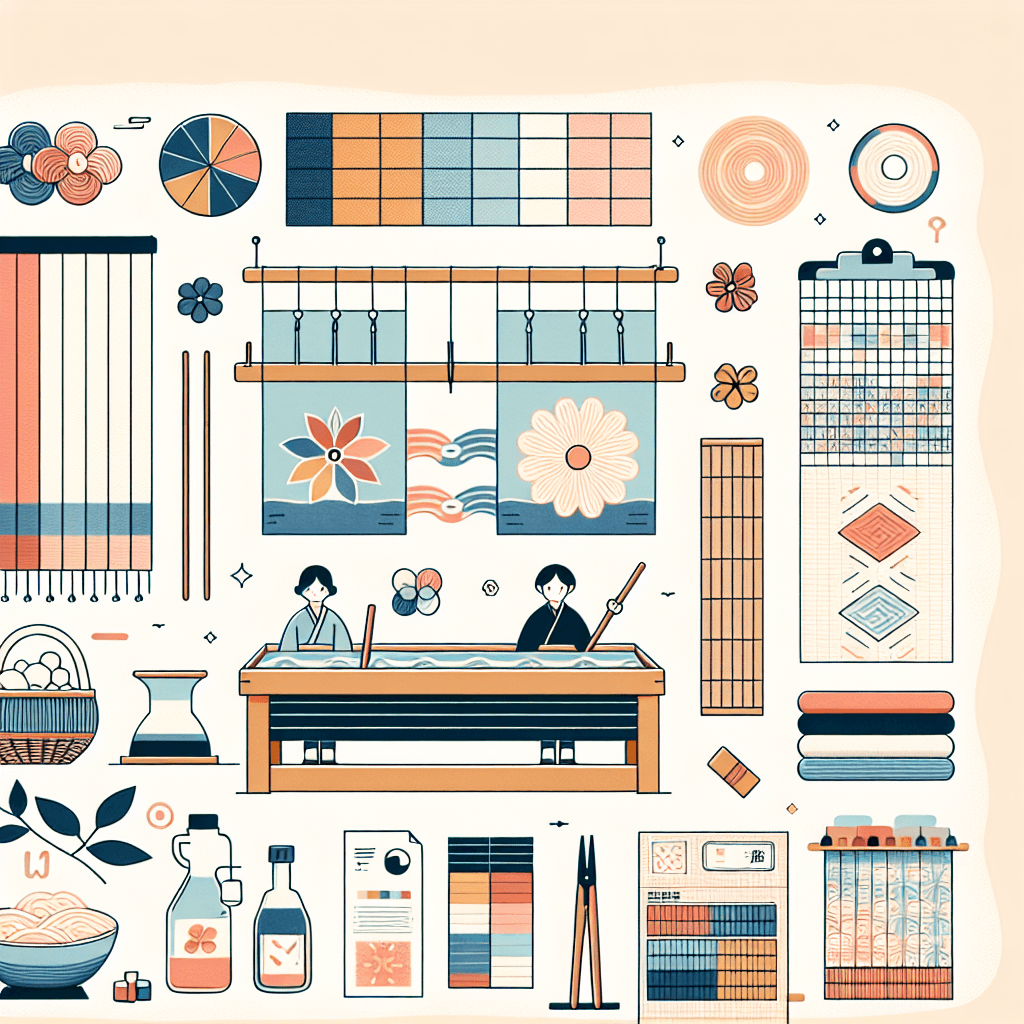

手拭いは、日本の伝統的な染色技法を用いて製作された長手ぬぐいで、日常生活の様々なシーンに利用されています。特に「注染」と呼ばれる技法で作られる手拭いは、その独特な彩りやデザインで多くの人々に愛されています。この記事では、注染技法の詳しい工程とともに、伝統的な柄についても詳しく解説していきます。

目次

注染技法とは

「注染(ちゅうせん)」は、江戸時代から続く日本の特有の染色方法で、主に手拭いや浴衣の制作に使われています。この技法は生地を折りたたんでその上から染料を注ぐことで美しいグラデーションと独特の色合いを作り出します。通常の染色方法では不可能な色の広がりや混ざり具合を表現できるため、非常に人気があります。

注染の特長

- 立体感のあるグラデーション: 注染は、折りたたんだ生地に染料を注ぐため、繊維の奥深くまで染料が浸透し、独特のグラデーションが生まれます。

- 両面染色: 生地の両面に色がつくことが多く、美しいデザインを両面で楽しむことができます。

- 柔らかく風合いのある仕上がり: 生地が柔らかくなる加工がされるため、手触りが良いのも特徴です。また、染め上がり後の色味が柔らかいのも魅力です。

注染の工程

注染のプロセスは職人技が光る複雑な工程を経ています。以下にその主要なステップを紹介します。

デザインの選定と型紙作成

まず最初に、注染で表現したいデザインが決定されます。デザインは、伝統的な幾何学模様や自然をモチーフにしたものなど多岐にわたります。選定したデザインを基に、染色用の型紙を作成します。この型紙が染料を注ぐ際のガイドとなります。

生地の準備

次に、生地(主に綿生地)が選ばれ、洗浄されてから染色の準備が整えられます。洗浄は、染料の浸透を良くするために行われ、この過程は染色の質を高めるための重要なポイントです。

型絵付けと糊置き

準備された生地に型紙を載せ、その上から糊を置いて模様を描いていきます。この「糊置き」作業は非常に繊細なもので、職人の手作業によって一つ一つ丁寧に行われます。糊が置かれた部分は染料が染み込みません。

折りたたみと染料注ぎ

糊置きが完了した生地は、細かく折りたたまれます。この折りたたみの技術によって、染料の流れや混ざり具合が調整されます。折りたたんだ生地に対して、染料を注ぎ込みます。この際、染料は上から注がれ、生地全体に広がります。

染め上げと水洗い

染料が十分に行き渡ると、糊が染料を防いだ部分だけが白地として残り、模様が浮かび上がります。染め上げた生地は再度水洗いされ、余分な染料がきれいに流されます。これによって染料の定着が完了します。

乾燥と仕上げ

最後に生地は乾燥され、必要に応じて仕上げが施されます。仕上げは、製品としての質感や見た目を整えるために行われるもので、通常であればアイロンがけや端の処理がされます。

伝統的な手拭いの柄

注染手拭いには数多くの伝統的な柄があり、それぞれに意味や背景が存在します。以下にいくつかの代表的な柄を紹介します。

七宝

「七宝」は円を繋げたようなデザインで、輪が連なる様子は円満と調和を意味します。この柄は途切れない円が永遠を表すため、幸福や繁栄を願うデザインとして古くから愛されてきました。

青海波

「青海波」は海の波を表現した模様です。広がる波が無限の幸せをもたらすという意味を持ち、安心と安泰の象徴とされています。このデザインは手拭いだけでなく、様々な伝統工芸品に使用されています。

麻の葉

「麻の葉」模様は、六角形を基にした幾何学模様で、強くて成長の早い麻の特性から、子供の健やかな成長を願う意が込められています。江戸時代には特に人気のあった柄で、現在でも広く使用されています。

まとめ

注染技法は、染色の過程そのものが芸術であり、職人の熟練と感性が織り交ぜられた伝統技術です。また、その結果として生まれる手拭いは、見た目の美しさだけでなく、使い心地の良さと文化的な背景からも愛されています。年々ファッションアイテムとしても注目が集まる中で、注染手拭いの持つ歴史と素材に敬意を払いながら、その魅力を引き継いでいきたいものです。手拭いを通じて、注染という伝統技法に是非触れてみてください。

コメントを残す