手ぬぐいは、日本の文化を象徴する一つのアイテムとして、日常生活の中に深く根付いています。そのシンプルな形と多様なデザインにより、手ぬぐいは長い歴史の中で様々な役割を果たしてきました。本記事では、手ぬぐいの歴史を古代から現代まで辿り、その進化と文化的役割について詳しく見ていきます。

目次

手ぬぐいの起源

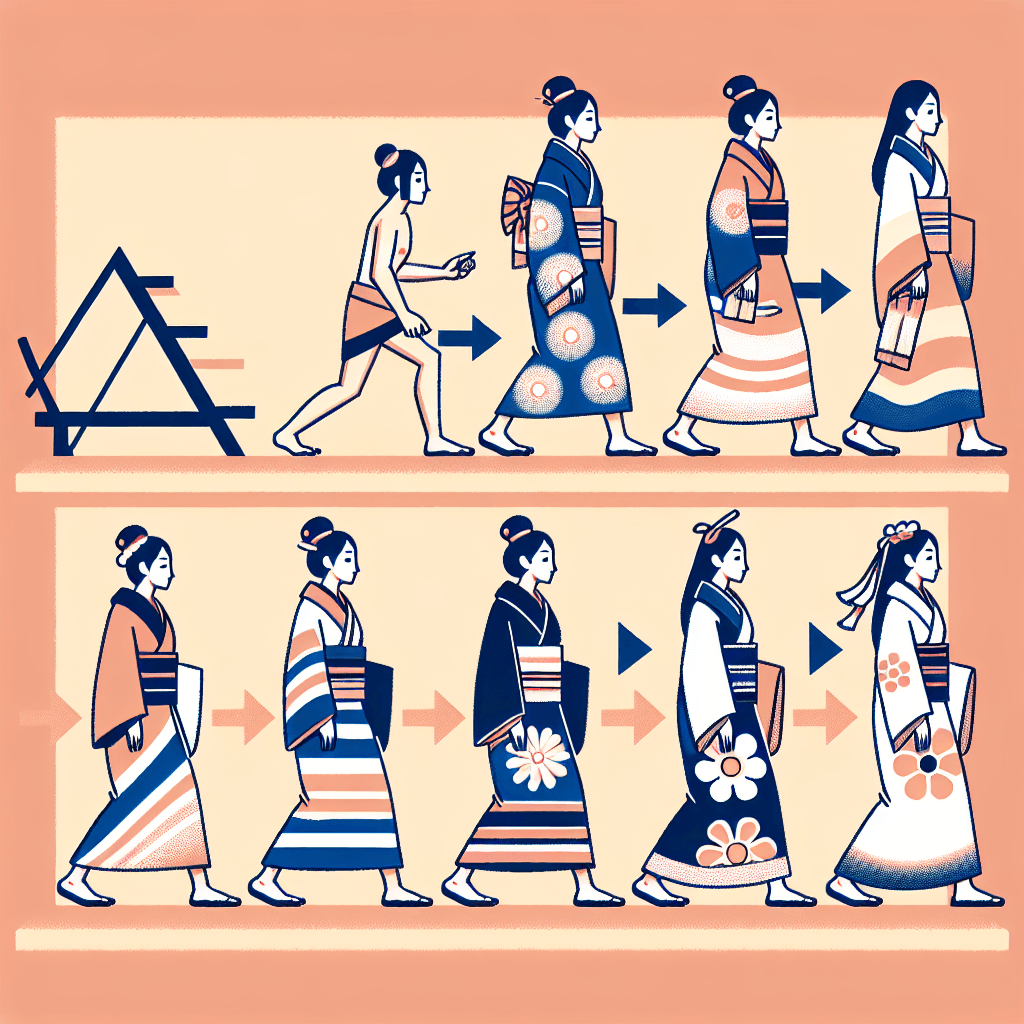

手ぬぐいの起源は、奈良時代に遡るとされています。当時、日本に渡来した大陸からの技術によって布製品が広まり始め、手ぬぐいのような布が日常生活で使用されていたと考えられています。奈良時代の手ぬぐいは、主に麻で作られており、その用途も現在とは異なり、主に物を包むために使用されていました。

平安時代に入ると、貴族たちの間で儀式用の布として利用されるようになり、同時に和歌や絵巻の中にその姿を見つけることができます。このように、手ぬぐいは次第にその存在感を高めていきました。

江戸時代の盛況

江戸時代になると、手ぬぐいは一般庶民の間で広く普及し、その人気は爆発的に高まりました。この時代、綿の栽培技術が発展し、綿花が国内で多く生産されるようになったことが主な理由です。綿で作られた手ぬぐいは、吸水性が高く、耐久性もあったため、日常生活のさまざまなシーンで使用されました。

また、この時期、染色技術が発展し、藍染めや型染めなど、様々な模様やデザインが施された手ぬぐいが登場しました。庶民はこれらの手ぬぐいを風呂での使用や掃除、暑さをしのぐための汗拭きとして利用しました。また、商人たちは自店の宣伝のために独自のデザインを施した手ぬぐいを作成し、配布する文化が始まりました。

明治から昭和時代にかけての手ぬぐい

明治時代になると、西洋文化の影響を受けながら、日本の産業も近代化されていきます。手ぬぐいも例外ではなく、印刷技術の発展により、生産がより効率化され、多様なデザインが求められるようになりました。この時期、多くの工場が手ぬぐいの製造を行うようになり、更に多様な色彩とデザインが広がりました。

昭和時代には、更に用途が広がり、手ぬぐいは家庭内での基本的な布製品として広く利用されるようになりました。ただし、戦後の激しい西洋化の波の中で、手ぬぐいの利用は一時的に減少します。その代わりとしてタオルが普及したことも影響していますが、手ぬぐいは日本独自の布製品として、その文化的価値を保ち続けました。

現代における手ぬぐい

現代において、手ぬぐいは再び脚光を浴びるようになっています。日本の伝統を重んじる風潮や、エコ意識の高まりから、その多様な使い道が認知され始めました。特に、旅行者や外国人観光客にとって手ぬぐいは人気のお土産品となっています。

最近では、伝統的なデザインに加え、現代的なアートやアニメのキャラクターを取り入れた手ぬぐいも多く販売されています。これにより、若い世代にも手ぬぐいの魅力が再認識され、ファッションの一部として使用されることもあります。特に、ハンカチやスカーフ、インテリアアイテムとして利用されることが増えており、その可能性は無限大と言えるでしょう。

手ぬぐいの文化的役割

手ぬぐいは、ただの布ではなく、日本文化を象徴するアイテムとして、多くの意味と価値を持っています。例えば、手ぬぐいに描かれた模様やデザインには、季節感や 身近な美意識、地方の特色が反映されており、それを用いることで、日本の自然や風物詩を感じることができます。

また、手ぬぐいはコミュニケーションツールとしての役割も果たしてきました。手ぬぐいを通じて、町の名前が知られたり、個人や商店の個性が伝わったりすることがあり、そのデザイン一つひとつに、日本人の情緒や意識が込められています。

まとめ

手ぬぐいは、日本の文化と密接に結びついた布製品として、古代から現代まで多様な進化を遂げてきました。その軽妙なデザインと実用性は、人々の生活に寄り添い、多くの文化的な役割を担ってきました。現代でもその価値は失われることなく、新しい世代にもその魅力を伝え続けています。手ぬぐいを手に取ることで、私たちは日本の豊かな文化と歴史に触れ、それを未来へと紡いでいくことができるでしょう。

コメントを残す