日本の伝統的な染色技法である「手ぬぐい」は、その美しいデザインと歴史を通じて多くの人々に愛されています。近年、この伝統的な布が現代アートと融合し、新たな芸術作品として注目を集めています。この記事では、手ぬぐいの歴史と技法、そして現代アートとの融合について詳しくご紹介します。

目次

手ぬぐいの歴史

手ぬぐいは奈良時代から使われ始め、江戸時代に入ると日常生活の必需品として広まりました。これらは主に木綿で作られ、その用途は顔や体を拭くことから、物を包んだり、飾ったりと多岐にわたります。江戸時代には藍染めが主流となり、町人文化の発展と共に様々なデザインが登場しました。お店や劇場では暖簾(のれん)や広告としても使用され、手ぬぐいのデザインはその時代のトレンドや文化を映し出しました。

伝統的な染色技法

型染め

型染めは、模様を彫った型紙を用いて染料を布に染めつける技法です。この技法は複雑なデザインにも対応でき、日本独自の美しさを持っています。型紙に細かく彫られたデザインは、職人の熟練された技術によって可能になっています。これにより、精緻で優美な模様を再現可能です。

絞り染め

絞り染めは、生地を糸で縛ったり、折りたたんだりしてから染めることで、独特な模様を作り出す技法です。どの部分をどれだけ縛るかによって、異なる模様が生まれるため、偶然の美しさを楽しむことができます。特に、有松・鳴海(あいち)の絞り染めは、日本の伝統的技術の代表例として知られています。

手ぬぐいと現代アートの融合

現代において、手ぬぐいはアーティストたちによって新たな命を吹き込まれています。その背景には、伝統工芸の技術を継承しつつ、現代の感性を融合させたいという思いがあります。現代アートとの融合によって、従来の用途やデザインを超えた新しい表現方法が生まれています。

新しいデザインの登場

現代のアーティストは、手ぬぐいをキャンバスに見立てて、自由な発想で作品を作り上げています。例えば、デジタルアートを手ぬぐいに取り入れることにより、鮮やかでダイナミックな模様を実現しています。これらは従来の技法と新しい技法の調和を図ったものであり、作品としての価値を持っています。

環境への配慮とアート

近年、環境への配慮から持続可能な素材や染料を使用する動きが高まっています。手ぬぐいにおいても、そのような取り組みが進められています。例えば、植物由来の染料を使った手ぬぐいは、より自然との調和を意識した作品として評価されています。これによって、手ぬぐいが持つエコロジカルな側面も新たに注目されています。

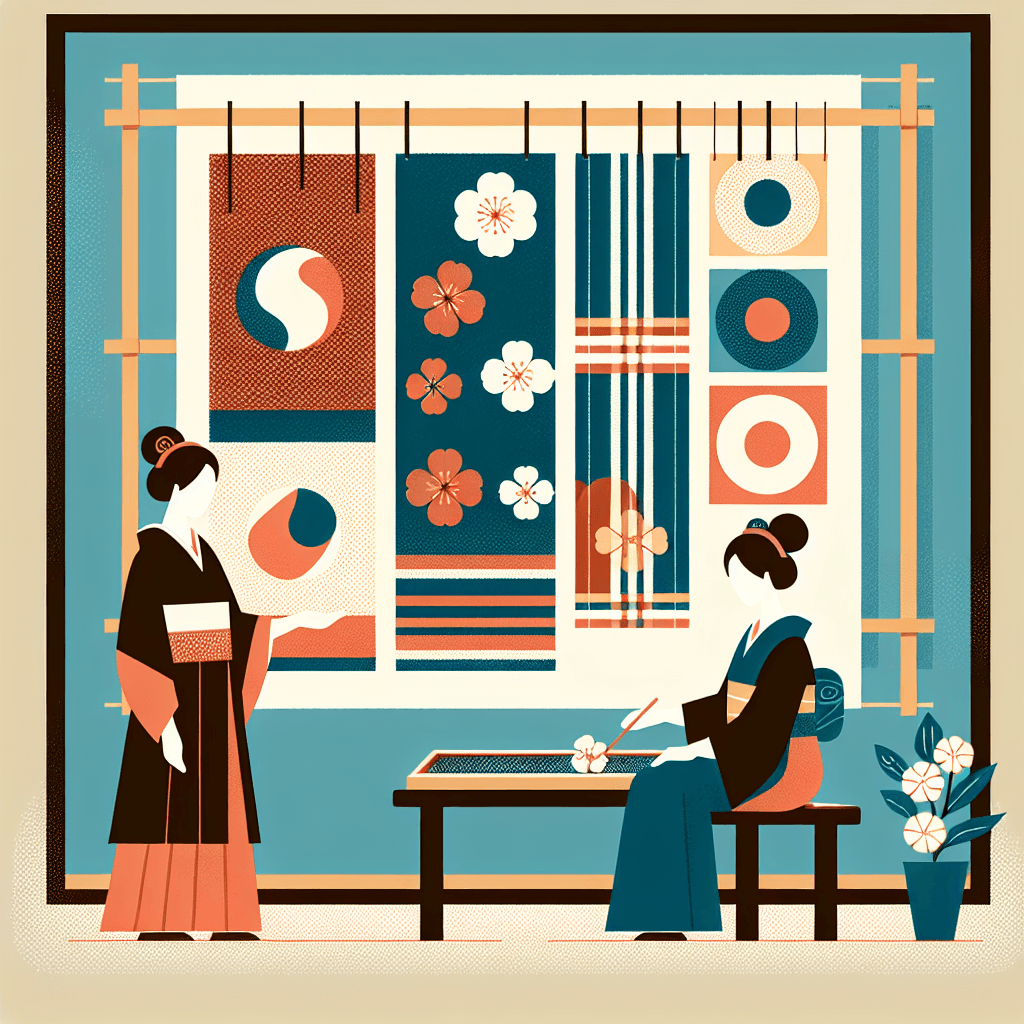

手ぬぐい展示会の魅力

手ぬぐいの展示会は、こうした伝統と現代の融合を実際に目にする場として、多くの人々に感動を与えています。展示会では、古典的なデザインからユニークな現代アート作品まで、多様な作品を楽しむことができます。訪れる人々は、技術の背景や作り手の思いを知ることで、手ぬぐいの新たな魅力を発見します。

体験型ワークショップ

展示会ではしばしば、体験型ワークショップも行われています。自分で染色を体験したり、オリジナルの手ぬぐいを作ったりすることで、来場者はより深く手ぬぐいの魅力を体感できます。このような体験を通じて、手ぬぐいをより身近に感じ、その価値を再認識することができるでしょう。

結論

手ぬぐいは歴史を持ちながらも、新しい時代の波に乗り、現代アートとの融合を通じてその魅力をさらに発展させています。古いものと新しいものが出会い、多様な表現が可能となった現在、手ぬぐいはますます注目される存在となっています。これからも多様なアプローチで進化していく手ぬぐいの未来に、私たちは期待を寄せ続けます。ぜひ手ぬぐい展示会に足を運び、その絶妙な融合の美を楽しんでみてください。

コメントを残す