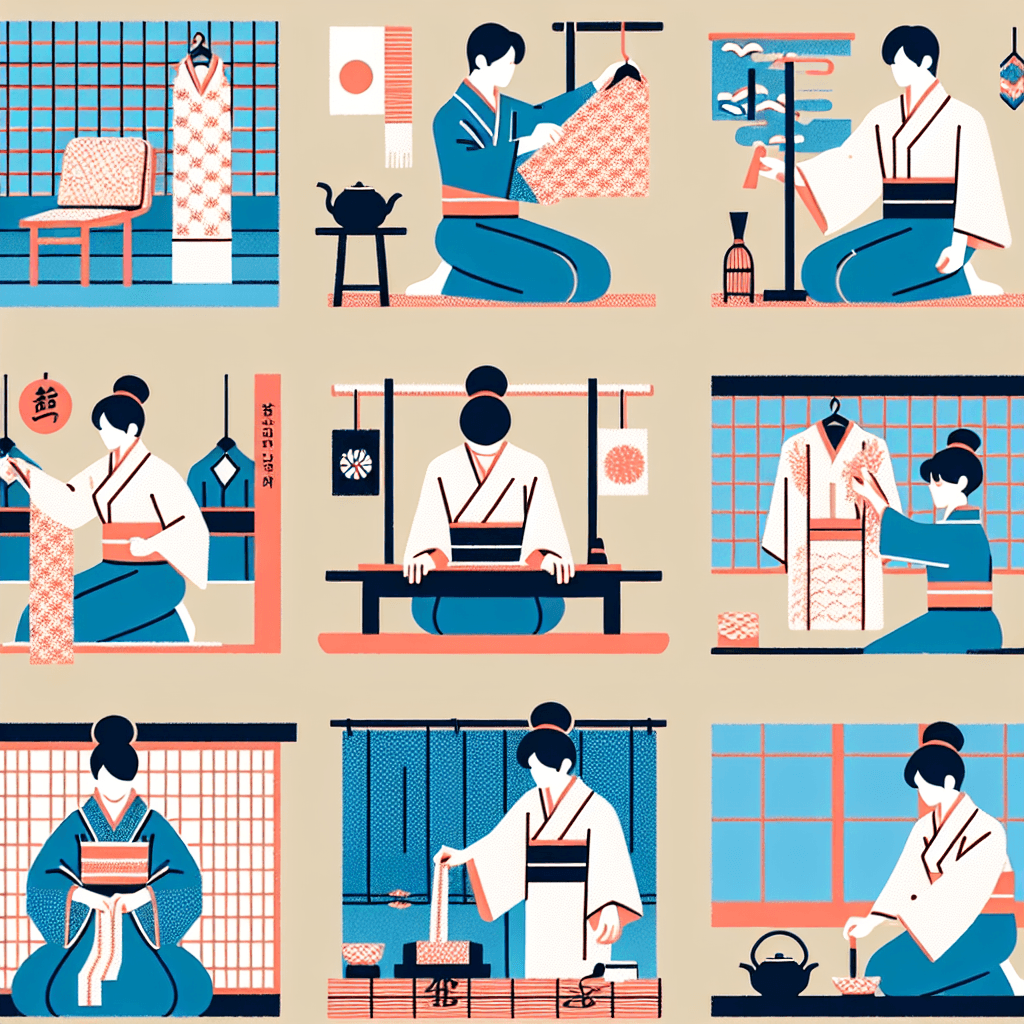

手拭いは、日本の生活文化に根ざしたアイテムの一つで、古くからその多用途性と美しさで愛されてきました。現代では、新たなデザインや用途が開発されており、伝統とモダンが融合した魅力的な製品として注目されています。この記事では、手拭いの歴史から現代の使い方まで、手拭いについて詳しく見ていきましょう。

目次

手拭いの歴史

手拭いの起源は古く、平安時代まで遡るとされています。当時は、貴族の間で高価な絹製の布が使われていましたが、時代が下るにつれ、庶民にも使われるようになりました。江戸時代になると、藍染めが普及し、誰でも手軽に手拭いを手に入れられるようになりました。藍染めの手拭いは洗いやすく、色落ちが少ないため、日常的に使用されました。

手拭いのデザインと染色技術

伝統的に、手拭いは木綿の布を使い、染色技術として「注染」という方法が用いられます。この技術は、色の境界がゆるやかで、独特の味わいを生み出します。デザインも多岐にわたり、四季折々の自然の風景、動物、神話に登場するキャラクターなどがモチーフになっています。現在では、現代アーティストやデザイナーが参加することもあり、伝統と新しさが共存するユニークな作品が生まれています。

手拭いのサイズと特徴

一般的な手拭いのサイズは、幅35センチメートル、長さ90センチメートル程度です。このサイズ感が手軽で持ち運びやすく、様々な用途にぴったり合っています。洗濯もしやすく、速乾性があり、かさばらないという特徴があります。縁が切りっぱなしになっていることが多いですが、これは何度も洗うことで自然にほつれが収まり、使いやすくなるためです。

古典的な手拭いの使い方

実用的な用途

手拭いは、元々実用的な目的で使用されていました。江戸時代には、主に身体を拭うための布として使われ、入浴時や作業での汗拭き、または包帯や応急処置として用いられました。この実用的用途は、現在においても変わらず、洗面所のハンドタオルとして、またはキッチンでのクロスとして使用されています。

装飾品として

手拭いは、装飾品としても利用されることがあります。例えば、インテリアとして壁に飾ったり、棚に敷いたりして、和の雰囲気を演出することができます。美しいデザインが施された手拭いは、見ているだけで心が豊かになります。

現代の手拭いの活用方法

ファッションアイテムとして

現代では、手拭いをファッションアイテムとして取り入れる人も増えています。首に巻いたり、バッグのハンドルに結んだりすることで、コーディネートにアクセントを加えることができます。季節ごとに違った柄を取り入れることで、装いに新しい風を吹き込むことができます。

ギフトとしての手拭い

色とりどりの手拭いは、ギフトとしても最適です。相手を選ばず贈ることができるので、ちょっとしたお礼や季節のご挨拶にもぴったりです。また、手拭いに包む技術「ふろしき」文化と結びつけ、エコでありながらも美しいパッケージングとしても利用されています。

その他の革新的な用途

さらに、現代では手拭いが企業のノベルティとして用いられたり、現代アートの素材としても利用されています。また、家庭でのエコ活動に貢献するアイテムとしての側面も重要です。ティッシュペーパーやペーパーナプキンの代わりに使用することで、使い捨て資源の消費を抑えることができます。

手拭いの購入方法とおすすめブランド

購入方法

手拭いは、手軽にインターネットや日本の工芸品を扱う店舗で購入することができます。購入する際は、素材や染色方法、デザインをしっかりと確認することが大切です。伝統的な技法で作られているものを選ぶことで、長持ちし、使うごとに味わい深くなります。

おすすめブランド

手拭いの伝統を大切にしつつ、現代的なデザインも取り入れているブランドをいくつか紹介しましょう。「かまわぬ」や「濱文様」は、歴史と伝統を尊重しつつ、全く新しい手拭いを生み出しています。特に「かまわぬ」は、日本各地の職人と協力して質の高い手拭いを提供しているとして高く評価されています。

手拭いのメンテナンス

手拭いの良さを長く楽しむためには、適切なメンテナンスが必要です。手拭いは、通常の洗濯機で洗えますが、色落ちを少しでも防ぎたい場合は、初めの数回は単独で洗うことをおすすめします。また、漂白剤や乾燥機の使用は避け、自然乾燥を心掛けると、生地が長持ちします。

結論

手拭いは単なる布ではなく、日本の伝統文化と現代の生活を結ぶ架け橋です。古き良き時代の日本の生活様式を感じつつ、現代のさまざまなシーンで活用することで、その魅力をさらに広めることができます。手拭いの多様性と美しさを再認識し、私たちの日常に取り入れることで、より豊かで楽しい生活が待っているでしょう。

コメントを残す