日本の伝統的な布文化のひとつとして長年愛され続けている手ぬぐい。その魅力と起源を探ると、豊かな歴史と役割が浮かび上がります。現代のライフスタイルにおいてもさまざまな使い方が可能な手ぬぐいですが、その背景にある文化的な価値を紐解いてみましょう。手ぬぐいの歴史を追いながら、その多面的な魅力に迫ります。

目次

手ぬぐいの起源

手ぬぐいの歴史は古代にさかのぼります。最初の起源とされるのは奈良時代(710年-794年)で、当時は特に富と権力を持つ人々にしか手に入れることができませんでした。元々は神事や重要な儀式の際に用いられる特別な布であり、日本最古の手ぬぐいとして知られる「奈良手ぬぐい」はその例のひとつです。

やがて手ぬぐいは江戸時代に普及し、庶民の生活の中に浸透していきます。この時期には木綿が広く使われるようになり、日常的な手拭きとしての利用が一般的になりました。染色技術も発展し、藍染めや絣染めなどの技法が人気を博しました。

手ぬぐいの多様な役割

手ぬぐいは単なる布としてではなく、多機能なアイテムとして重宝されてきました。日常生活の中で、手や顔を拭うだけでなく、包帯や帽子、包み布としても利用され、さらには農作業や工場労働、家庭内作業など多様なシーンでの実用性が評価されてきました。

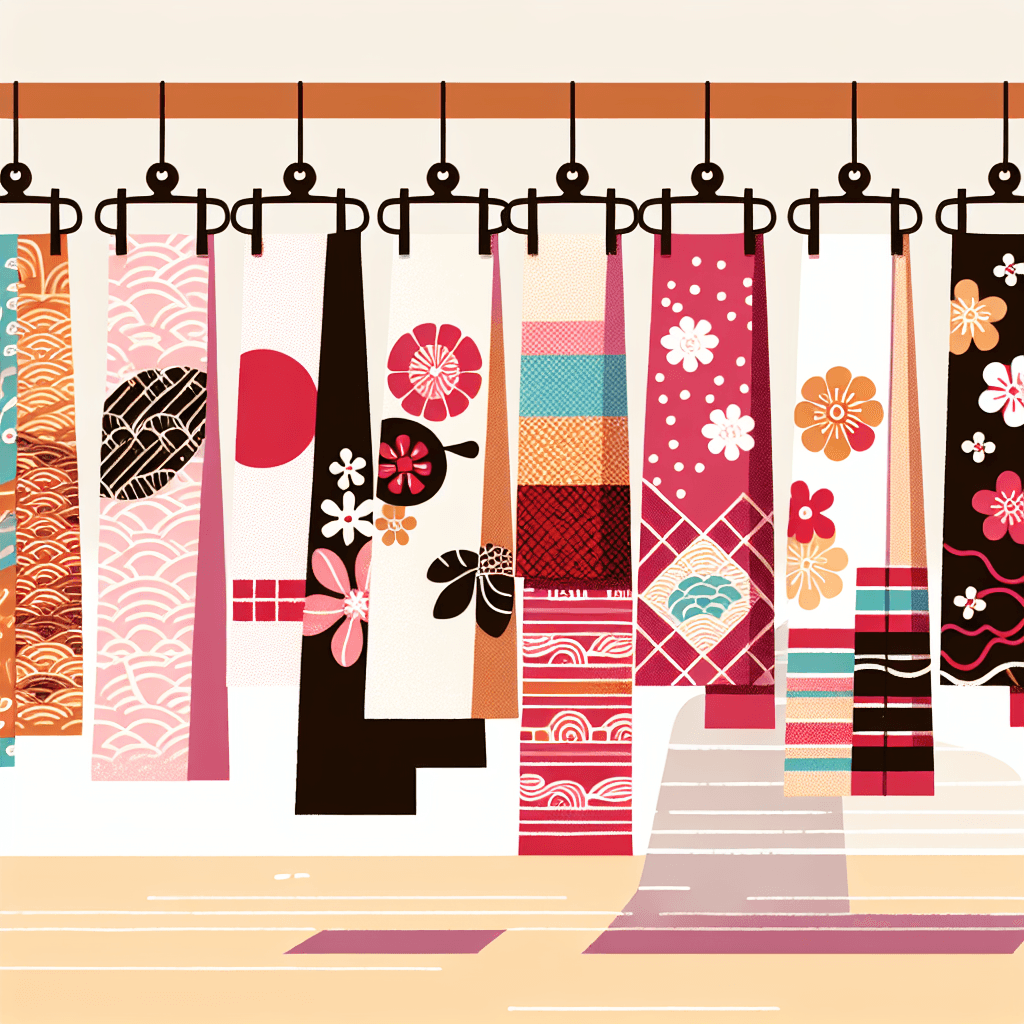

また、手ぬぐいはその時代の特色や流行を反映したデザインが施されることも多く、四季折々の模様や名所を表現した手ぬぐいが人気を集めました。これがきっかけで、個々の地域や職業、宗教によってもさまざまなデザインが求められるようになり、手ぬぐいは文化的シンボルとしての価値を持つようになります。

手ぬぐいの染色技術

手ぬぐいの持つ色彩豊かなデザインは、染色技術の進化と密接に結びついています。最も代表的な技法のひとつが「藍染め」です。藍の染料は防虫効果があり、天然素材を使ったエコな染色として現代でも注目されています。また、藍の美しい青色は日本の伝統美を象徴し、多くの手ぬぐいに採り入れられています。

他にも、型染めや絞り染めといった技術は多くの色彩表現を可能にし、洗練された美しさを備えた手ぬぐいを生み出しました。職人たちの巧みな技術は時代ごとに趣向を凝らし、手ぬぐいを身近なアートとして楽しむ文化を築き上げました。

現代における手ぬぐいの活用

伝統的な手ぬぐいは現代の私たちにも多様な場面で利用されています。特にサスティナブルライフスタイルが注目される中、再利用可能で洗って何度も使える手ぬぐいは、エコで便利なアイテムとして再評価されています。ファッションアイテムとしての手ぬぐいは、スカーフやバッグのアクセントとして使うことができます。

家庭では、台所のクロスやテーブルセンター、壁掛けアートとしても手ぬぐいが活躍します。特に日本の季節感を表現したデザインは、インテリアとしての価値を高めており、趣味として手ぬぐいをコレクションする人々も増えています。

手ぬぐい文化の未来

手ぬぐいは単なる布に留まらず、文化遺産としての価値も高まっています。和の心を大事にしながら、新しい価値観やトレンドを取り入れることで、手ぬぐいはさらに進化を続けていくでしょう。若い世代のクリエイターたちは、現代的なデザインや新たな素材を活用し、新たな手ぬぐいの魅力を発信しています。

さらに、日本のみならず海外でも手ぬぐいの認知度が高まり、そのデザインと機能性に魅せられる人々が増加しています。これからの時代において、手ぬぐいは世界中で日本の伝統と共に新たな文化の架け橋となる可能性を秘めています。

手ぬぐいには長い歴史と豊かな文化が織り込まれており、今もなお日常生活の中でその役割を担っています。手ぬぐいの多様な側面を理解することで、その魅力はさらに深まることでしょう。これからも手ぬぐいを使い続けながら、その魅力を存分に享受してみてはいかがでしょうか。

コメントを残す